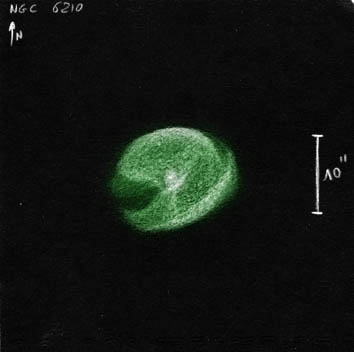

Crédit : dessin de

Karine et Jean-Marc Leclerc.

Crédit : dessin de

Karine et Jean-Marc Leclerc.

ÉTUDE SPECTROSCOPIQUE

DE NGC 6210

Crédit : dessin de

Karine et Jean-Marc Leclerc.

Crédit : dessin de

Karine et Jean-Marc Leclerc.

Conditions d'observations :

NGC 6210 est une nébuleuse planétaire de magnitude 9.0 et de dimensions angulaires de 20x16" située dans la constellation d'Hercule. Elle est apparaît particulièrement verte en observation visuelle comme peut l'être NGC 6572, alias "Electric green nebula". Nous verrons pourquoi dans la suite du document.

L'étude spectrale des NP (nébuleuses planétaires) n'est pas chose aisée. En effet, on tombe dans le dilème propre à la spectroscopie, à savoir lumière versus résolution. De plus, leur magnitude plus faible qu'une majorité d'étoiles communément étudiées en spectroscopie impose d'avoir un système de guidage sensible : il a fallut une seconde CCD branchée sur l'orifice de guidage du LHIRES3.

Enfin, la réduction du spectre de tels objets étendus rajoute des

contraintes qui la rendent très spécifique. J'ai utilisé le pipeline "Réduction

de spectres non stellaires" du logiciel SpcAudace.

Mais la richesse des renseignements que l'on peut obtenir ets terriblement

intéréssante.

Composition chimique de la nébuleuse :

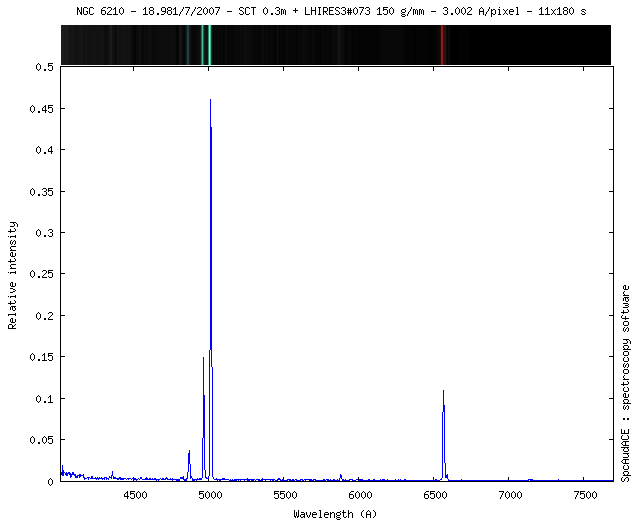

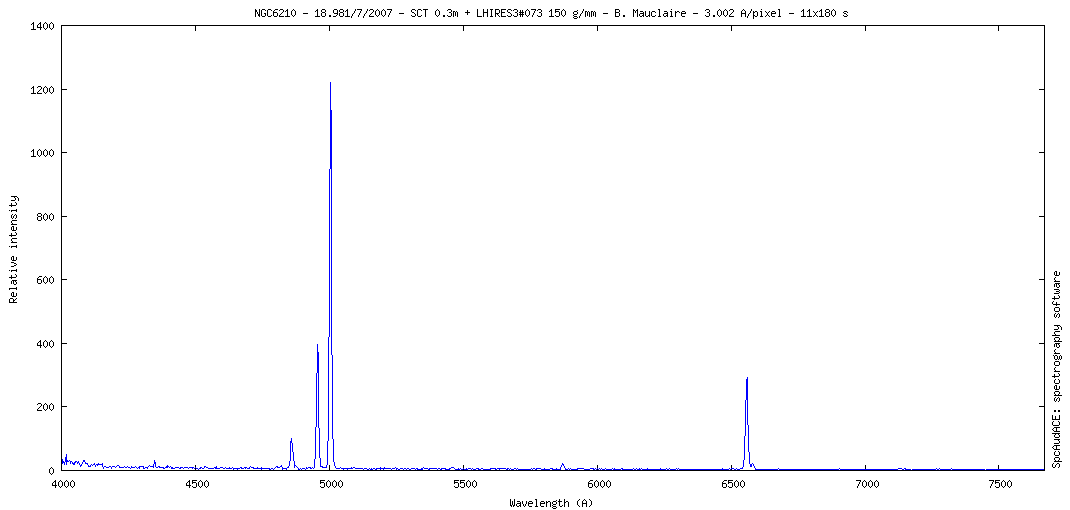

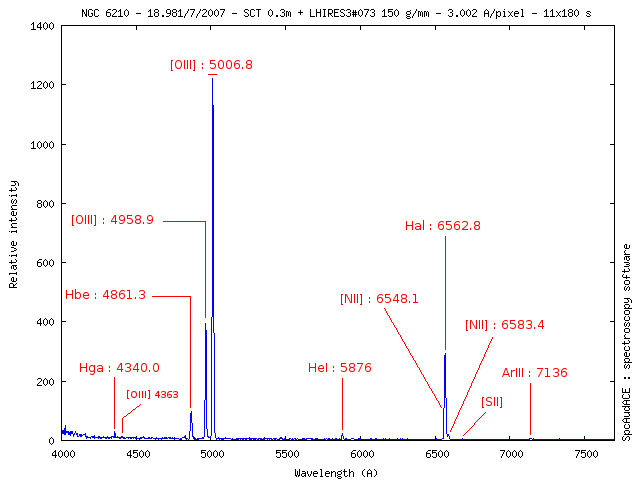

Voila le résultat de 11 poses de 180s :

On observe un léger continuum du à l'étoile centrale parsemé d'intenses raies d'émission.

Mais que sont ces raies ? Mettons un peu de couleurs pour y voir plus clair...

Ce spectre est corrigé du flat normalisé, des déformations géométriques de l'image et de la réponse intrumentale. On a donc sur l'axe vertical une échelle d'intensités relatives. La raie verte émeraude située vers 5000 Å domine le spectre.

ngc_6210_20070718_nonnormab.fit

ngc_6210_20070718_nonnormab.fitUne petite lecture du catalogue des raies nébulaires nous permet les premières identifications :

Pour permettre une comparaison de l'intensité relative des différentes raies, j'ai normalisé le spectre de sorte à avoir une intensité de 100 pour la raie H_beta. La commande AudeLA utilisée est :

# spc_normahbeta -> Usage: spc_normahbeta nom_profil_raies largeur_raie_hbeta

# spc_normahbeta ngc_6210_20070718 25

Spectre normalise sauve sous ngc_6210_20070718_normab.fit

Ainsi, on peut constater d'une part que l'intensite de la raie [OIII] à 4959

Å est 3 fois moins importante que celle à 5007 Å.

D'autre, le rapport I(Hα)/I(Hβ)≈3. Or

théoriquement, il doit être exactement égale à 2,85 (p. 277 [1]). Cela montre

l'effet du rougissement du à une diffusion non-linéaire par les poussières

interstellaires présentes dans la ligne de visée. Pour que les mesures

d'intensités soient davantage réalistes, il faudrait procéder à la correction

du rougissement interstellaire.

Lorsque l'on compare l'amplitude maximale des raies, on constate que la raie [OIII] à 5007 Å domine les autres. Ceci donne l'éclat vert intense si particulier à cette NP.

Mesure de grandeurs physiques de la nébuleuse planétaire :

1. Méthode de mesure :

J'ai utilisé l'amplitude (Imax) des raies pour calculer le rapport des intensités. En effet, compte-tenu que c'est un rapport qui est utilisé, il n'est pas nécessaire de calibrer en flux absolu. Par ailleurs, il est possible de corriger l'amplitude des raies du rendement quantique du capteur CCD et du rendement du spectrographe.

Les mesures sont effectuées avec le logiciel SpcAudace où des commandes

dédiées à l'étude astrophysique des nébuleuses sont disponibles.

Il faut bien vérifier que la calibration en longueur d'onde est suffisemment

correcte sur la totalité sur spectre pour que les fonctions identifient les

bonnes raies nécessaires aux calculs. Si nécessaire, recaler la calibration à

l'aide de la fonction spc_calibredecal.

J'ai du procéder à un tel recalage car la vitesse radiale (-35.6 km/s) cumulée à la calibration initaliale décalaient les raies de 6 Å vers le bleu.

2. Hypothèses du modèle :

Dans le modèle choisis ([1] p.278), la densité est inférieure à la densité critique de 10-5-10-6 électrons par cm3. L'émission induite ainsi que l'émission par désexcitation collisionnelle sont négligées. C'est pour cela que les raies des espèces chimiques comme O++ ou N+ sont dites interdites et notées avec des "[]". En effet, sur Terre, le vide le plus poussé n'est pas suffisant et leur émission naturelle par fluoresence ne peut pas être observée. Ce sont alors des collisions avec les particules du milieu qui provoquent leur désexcitation compte-tenu que la densité du plasma crée en laboratoire n'est pas assez faible.

3. La température électronique :

Les nébuleuses planétaires ainsi que les régions HII, entre autres, sont

principalement constituées d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et d'hélium. Selon

la distance à l'étoile excitatrice et le potentiel d'ionisation de l'atome,

l'ion lui correspondant peut être formé grâce au rayonnement UV dans une zone

concentrique aux étoiles bien déterminée : ce sont les pshères de Stromgrën.

Ensuite, les ions O++, N+... sont excités par le

rayonnement UV de l'étoile centrale (de type spectral O ou WRC) et peuvent

réémettre lors de leur désexcitation. Dans les nébuleuses possèdant des raies

[OIII], c'est une cascade d'excitation-désexcitation partant de l'hydrogène

jusqu'au ions O++ qui s'opère via des collisions. Si les ions

O++ n'absorberaient pas des chocs et du rayonnement, la température

"cinétique" (agitation des électrons du plasma, le gaz ionisé) de la nébuleuse

serait infinie. Ces ions sont des agents de refroidissement très efficaces et

leurs raies d'émission sont directement reliées à la "température"

électronique.

Nous supposons la densité électronique suffisamment faible par rapport à la température électronique pour utiliser la relation approchée suivante ([1] p.278) :

# spc_te

-> Usage: spc_te profil_de_raies_etalonne largeur_raie

# spc_te ngc_6210-20070718 25

-> La température électronique de la nébuleuse est : 10837.674375 Kelvin R(OIII)=172.770158751

Te≈10 800 K

Les valeur usuelle de Te pour les nébuleuses planétaires trouvées dans la littérature vont de 9 000 à 18 000 K. Notre mesure semble donc réaliste.

4. La densité électronique :

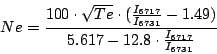

Le rapport des raies interdites du soufre [SII] situées à 6717 et 6731 Å est très sensible à la densité électronique Ne. Elle est reliée à ce rapport de raies par ([2] p.105) :

Mesures avec SpcAudace :

# spc_ne

-> Usage: spc_ne profil_de_raies_etalonne Te largeur_raie

# spc_ne ngc_6210-20070718 10838 8

-> La densité électronique de la nébuleuse est : 8667.91006782 e-/cm^3 ; R(SII)=0.529000473463

Ne≈8700 e-/cm3

Les valeur usuelle de Ne pour les nébuleuses planétaires trouvées dans la littérature vont de 103 à 106 e-/cm3. Notre mesure semble donc réaliste.

5. La classe d'éxcitation de la nébuleuse et température des étoiles :

Le rapport des intensités des raies [OIII] à 5007 Å et Hβ à 4861 Å permet d'associer une classe d'excitation à la nébuleuse. De plus, cette dernière est reliée à la température des étoiles excitatrices d'après [2], p. 106. Je trouve :

# spc_imax ngc_6210_20070718 5007 35

-> L'amplitude de la raie centrée en 5007.36632163 vaut 1235.486538 ADU

-> 1235.486538 5007.36632163# spc_imax ngc_6210_20070718 4861 35

-> L'amplitude de la raie centrée en 4861.95984335 vaut 93.439756 ADU

-> 93.439756 4861.95984335

I5007/I4861≈1235/93≈13,3

D'après le graphique Température-classe d'excitation ([2], p. 106), NGC 6210 est de classe d'excitation 6 et la température de l'étoile centrale est comprise entre 50 000 et 70 000 K.

T(étoile centrale)=50 000-70 000 K

La littérature donne une température de 51 118 K, compatible avec un type spectral O7.

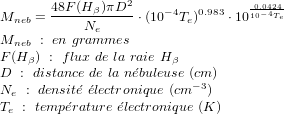

6. La masse de la nébuleuse :

Les étoiles chaudes excitatrices de la région HII sont issues de nuages moléculaires toujours présents. Ils absorbent une partie du flux de chaque raie et est appelé "rougissement interstellaire". La méthode qui semble être la plus sûre utilise le rapport constant des raies de O I à 1303 Å et 8446 Å qui ne sont pas visibles dans notre spectre.

Références bibliographiques et netothèque :