Crédit : Christophe Demeautis.

Crédit : Christophe Demeautis.

ÉTUDE SPECTROSCOPIQUE

DE M42 : la grande nébuleuse d'Orion

Crédit : Christophe Demeautis.

Crédit : Christophe Demeautis.

Conditions d'observations :

|

The team in the telescop's control room ;-)

Durant l'automne 2006, j'ai accueilli un groupe de 4 lycéens de 1ièreS qui m'avait contacté pour la partie pratique de leur T.P.E. (travaux personnels encadrés) portant sur l'étude spectrale de M42. Ce fut l'occasion de partager la vision des corps céleste sous l'angle de la spectroscopie et je cru un moment me revoir quelques années en arrière : leurs yeux étaient brillants et leur curiosité aiguisée.

Non content d'être des astronomes amateurs, leur intérêt et leur formation à la musique tant classique que contemporaine nous fît voguer entre deux mers tout aussi stimulantes l'une que l'autre.

Premières reconnaissances :

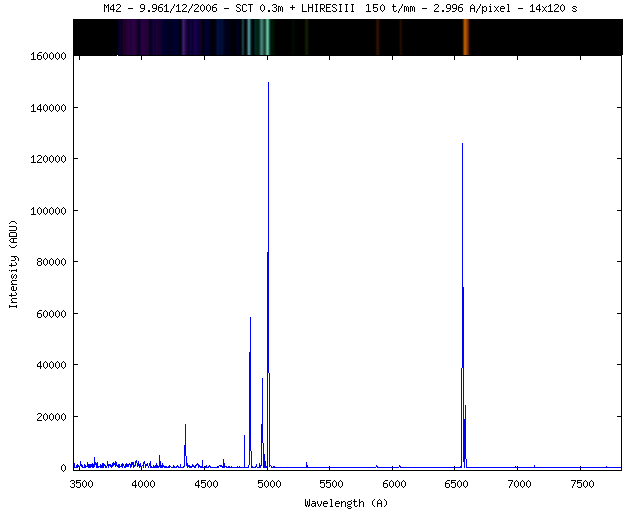

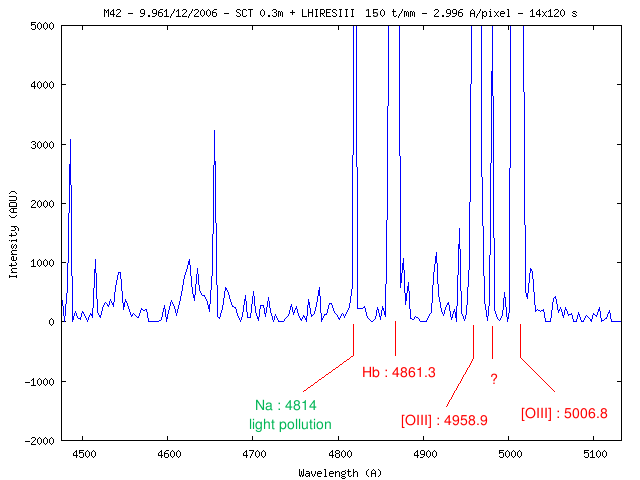

Voila le résultat de 15 poses de 120s :

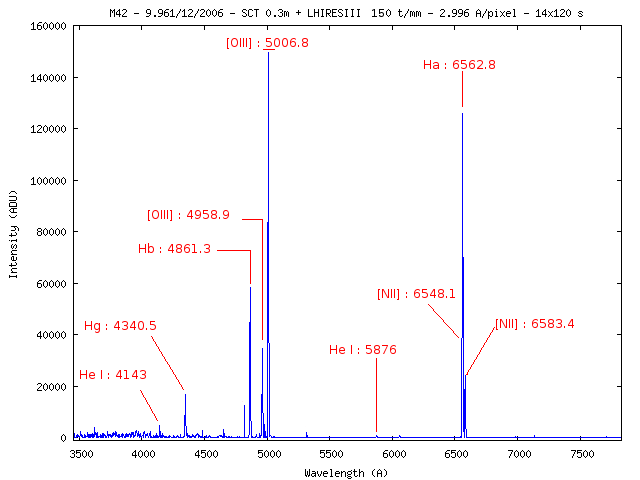

Mais que sont ces raies ? Mettons un peu de couleurs pour y voir plus clair...

Une petite lecture du catalogue des raies nébulaires nous permet les premières

identifications :

À la découverte des raies cachées :

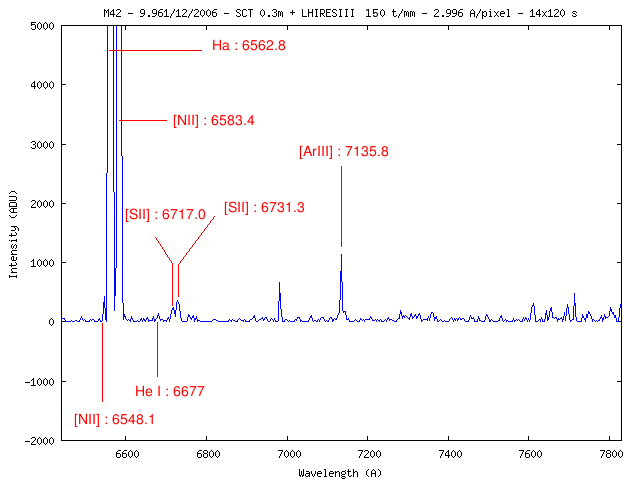

Zoomons sur le continuum entre les intenses raies Hα et [OIII]. Commençons par le côté rouge :

On y trouve vraiment de tout dans M42. Voyons du côté vert...

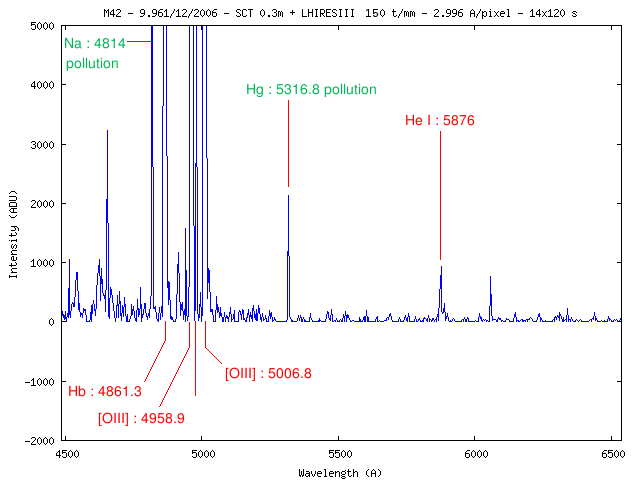

Diantre, on dirait qu'il y

a une raie entre le doublet [OIII] :

Diantre, on dirait qu'il y

a une raie entre le doublet [OIII] :

Mesure de grandeurs physiques de la nébuleuse :

1. Méthode de mesure :

J'ai utilisé l'amplitude (Imax) des raies pour calculer le rapport des intensités. En effet, compte-tenu que c'est un rapport qui est utilisé, il n'est pas nécessaire de calibrer en flux absolu. Par ailleurs, il est possible de corriger l'amplitude des raies du rendement quantique du capteur CCD et du rendement du spectrographe.

La mesure de l'amplitude des raies est effectuée avec MIDAS par ajustement gaussien dans premier temps et ensuite avec SpcAudace. Une mesure à la souris de la valeur maximale des raies était tout fait possible par ailleurs.

2. Hypothèses du modèle :

Dans le modèle choisis ([1] p.278), la densité est inférieure à la densité critique de 10-5-10-6 électrons par cm3. L'émission induite ainsi que l'émission par désexcitation collisionnelle sont négligées. C'est pour cela que les raies des espèces chimiques comme O++ ou N+ sont dites interdites et notées avec des []. En effet, sur Terre, le vide le plus poussé n'est pas suffisant et leur émission naturelle par fluoresence ne peut pas être observée. Ce sont alors des collisions avec les particules du milieu qui provoquent leur désexcitation compte-tenu que la densité du plasma crée en laboratoire n'est pas assez faible.

3. La température électronique :

Les régions HII ainsi que les nébuleuses planétaires, entre autres, sont principalement constituées d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et d'hélium. Selon la distance aux étoiles excitatrices et le potentiel d'ionisation de l'atome, l'ion lui correspondant peut être formé grâce au rayonnement UV dans une zone concentrique aux étoiles bien déterminée. Ensuite, les ions O++, N+... sont excités par ce rayonnement UV des étoiles et peuvent réémettre lors de leur désexcitation. Dans les nébuleuses possèdant des raies [OIII], c'est une cascade d'excitation-désexcitation partant de l'hydrogène jusqu'au ions O++ qui s'opère via des collisions. Si les ions O++ n'absorberaient pas des chocs et du rayonnement, la température "cinétique" (agitation des électrons du plasma, le gaz ionisé) de la nébuleuse serait infinie. Ces ions sont des agents de refroidissement très efficaces et leurs raies d'émission sont directement reliées à la "température" électronique.

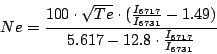

Nous supposons la densité électronique suffisamment faible par rapport à la température électronique pour utiliser la relation approchée suivante ([1] p.278) :

Les valeurs mesurées sont :

| λ (Å) | Amplitude de la raie (ADU) | Incertitude sur la mesure (ADU) | Ajustement gaussien |

| 4363 | 1545.1 | 50 | |

| 4959 | 36151.5 | 150 | |

| 5007 | 154679.0 | 1000 |

Résultat du calcul :

# spc_npte 163853.3 36151.5 1188.8 1000 150 50

# Le température électronique de la nébuleuse est : 10933.3510823 Kelvin ;

dTe=173.847552575 Kelvin ; R(OIII)=168.240915209

Méthode des intensités : R([OIII])=168 et Te=10933±174 K

Mesures et calculs avec SpcAudace :

# Usage: spc_te profil_de_raies_etalonne

largeur_raie

# spc_te lm42_dec 16

# Le température électronique de la nébuleuse est : 10705.2975299

KelvinR(OIII)=179.37889812

Mesures et calculs avec Midas :

Midas 057> INTEGR/LINE lm42_dec

X_start (pix/world) X_end (pix/world) Pixel sep.

Line+Cont. Continuum Line Line/Cont Equiv. w.

----------------------------------------------------------------

4367.67 328.977 4376.51 331.926 2.99649

9945.81 3013.21 6932.60 2.30074 -20.3303

--

4965.02 528.328 4979.15 533.042 2.99649

258792. 25420.9 233371. 9.18027 -129.680

--

0.117243E+07 42197.7 0.113024E+07 26.7843 -450.808

Midas 064> COMPUT (0.113024E+07+233371.)/6932.60

196.6955

Méthode intégrale : R([OIII])=197 et Te=10705±(174) K

Les valeur usuelle de Te pour les régions HII vont de 7000 à 11000 K. Notre mesure semble donc cohérente avec la réalité.

4. La densité électronique :

Le rapport des raies interdites du soufre [SII] situées à 6717 et 6731 Å est très sensible à la densité électronique Ne. Elle est reliée à ce rapport de raies par ([2] p.105) :

Les valeurs mesurées sont :

| λ (Å) | Amplitude de la raie (ADU) | Incertitude sur la mesure (ADU) | Ajustement gaussien |

| 6717 | 243.4 | 15 | |

| 6731 | 350.3 | 20 |

Résultat du calcul :

# spc_npne 10933 243.4 350.3 174 15 20

# Le densité électronique de la nébuleuse est : 2537.28829805 e-/cm^3 ;

R(SII)=0.694833000285 ; dNe=61.4579357329

Méthode des intensités : Ne=2537±61 e-/cm3

Mesures et calculs avec SpcAudace :

# Usage: spc_ne profil_de_raies_etalonne Te

largeur_raie

# spc_ne lm42_dec 10705 15

# La densité électronique de la nébuleuse est : 2735.00494472 e-/cm^3 ;

R(SII)=0.678626429169 ;

# spc_ne lm42_dec 10705 14

# La densité électronique de la nébuleuse est : 2384.03020671 e-/cm^3 ;

R(SII)=0.704990436715 ;

Mesures et calculs avec Midas :

Midas 047> INTEGR/LINE lm42_dec X_start

(pix/world) X_end (pix/world) Pixel sep.

Line+Cont. Continuum Line Line/Cont Equiv. w.

----------------------------------------------------------------

6716.82 1112.95 6732.75 1118.26 2.99649

2132.21 48.0429 2084.17 43.3814 -691.052

6731.25 1117.76 6749.89 1123.98 2.99649

3355.95 86.7677 3269.18 37.6774 -702.110

Midas 049> COMPUT 2084.17/3269.18

0.6375207

Moyenne des deux valeurs calculées avec SpcAudace : Ne=0.5*(2735+2384)

Moyenne des 2 méthodes : Ne=2559±(61) e-/cm3

Les valeur usuelle de Ne pour les régions HII vont de 80 à 5000 e-/cm3. Notre mesure semble donc cohérente avec la réalité.

5. La classe d'éxcitation de la nébuleuse et température des étoiles :

Le rapport des intensités des raies [OIII] à 5007 Å et Hβ à 4861 Å permet d'associer une classe d'excitation à la nébuleuse. De plus, cette dernière est reliée à la température des étoiles excitatrices d'après [2], p. 106. Je trouve :

I5007/I4861=154679/59000=2.62

D'après le graphique Température-classe d'excitation ([2], p. 106), M42 est de classe d'excitation 3 et la température des étoiles excitatrices comprise entre 30000 et 50000 K.

T(étoiles excitatrices)=30 000-50 000 K

6. La masse de la nébuleuse :

Les étoiles chaudes excitatrices de la région HII sont issues de nuages moléculaires toujours présents. Ils absorbent une partie du flux de chaque raie et est appelé "rougissement interstellaire". La méthode qui semble être la plus sûre utilise le rapport constant des raies de O I à 1303 Å et 8446 Å qui ne sont pas visibles dans notre spectre.

Références bibliographiques et netothèque :