Parmi tous les objets du ciel profond, ceux présentant le plus de diversité et de couleurs sont sûrement les nébuleuses planétaires (NP).Mais au fait, qu'est-ce qu'une NP ?

Qu'est-ce qu'une NP ? :

Au sein de la communauté des étoiles de chaque galaxie, celles ayant une masse comprise entre 0.08 Mo et 8 masse solaire (Mo) suivront des chemins qui les mèneront toutes à la même issue : un lent endormissement accompagné de dons gazeux au milieu interstellaire.

Les caractéristiques de ces boules gazeuses : du gaz ionisé, car excité par les photons UV de l'étoile centrale. Le gaz devient alors visible par désexcitation et dont les raies les plus intenses dans le domaine visible sont celles de [OIII] (5007 et 4957 Å), de Ha (6563 Å) et [NII] (6584 et 6538 Å).

Les formes des NP :

Pour rationnaliser l'identification et l'analyse des NP, VORONTSOV et VELYAMINOV ont élaboré en 1934 une classification morphologique décrite ci-après :

I : stellaire

II : disque uniforme

- IIa : brillante vers le centre

- IIb : nébulosité doucereuse

- IIc : traces d'annularité

III : disque irrégulier

- IIIa : distribution très irrégulière de la nébuleuse

- IIIb : traces d'annularité

IV : annulaire

V : forme irrégulière

VI : forme anormale ou exceptionnelle

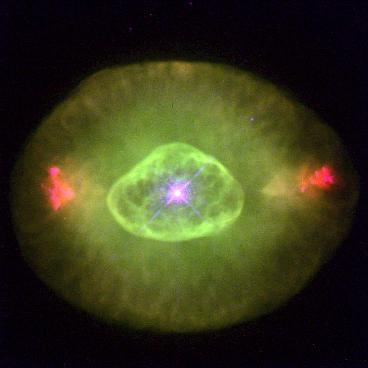

Voici un récapitulatif visuel de ces catégories :

I : NGC 6803 II : PK 47+42.1 III : NGC 7139

IV : M 57 V : PK 81-14.1 VI : PK 010+18.2 Images de NP parues sur APOD (astronomical picture of the day).

Les couleurs des NP :

Lorsque William HERSCHEL en 1790 observa NGC 1514, il la caractérisa comme "Un phénomène singulier !" car il y brillait une nébulosité au "fluide lumineux" plutôt mystérieux. En effet, les NP possèdent une nébuleuse souvent brillante et parfois de couleur verte.

C'est Margaret HUGGINS, femme du célèbre astronome, qui attribua aux brillantes raies vertes découvertes dans le spectre de NGC 6563 un élément qu'elle appela le "nebulium". En effet, ces raies semblaient ne correspondre à aucun élément connu, il fallut donc introduire un nouvel élément. Cependant, cela posait un problème, car la table de Mendeleiev était déjà bien complète.

Mais il fallut attendre 1927 avec BOWEN pour obtenir une explication correcte de ce phénomène de "fluorescence". Il montra que ces raies vertes sont émises par les ions O++ dites raies interdites [OIII]. En effet, aucun astronome n'y avait pensé car elles sont inobservables sur Terre : le vide produit en laboratoire n'est pas suffisamment poussé et une particule entre en collision avec O++ avant que celui-ci ne se désexcite spontanément. Le nebulium n'était donc que l'appelation de notre ignorance et il correspondait en réalité à l'oxygène, un des éléments les mieux étudié de la chimie !

Les principales raies des NP sont ici listées et associées à une couleur :

RAIE ATOME LONGUEURS D'ONDES INTENSITÉ (% Hb) COULEUR [OIII] O++ 4959 Å et 5007 Å 300-800 ! vert intense Ha H 6563 Å 280 rouge [NII] N+ 6584 Å et 6548 Å 150-70 rouge Hb H 4861 Å 100 bleu

La formation des NP :

Durant la séquence principale, l'étoile a brûlé une partie de son hydrogène jusqu'à constituer un coeur en hélium inerte. L'hydrogène suit une combustion en couches autour du noyau et élève la température jusqu'au point de permettre à l'hélium de se transmuter en carbone : c'est le flash de He.

L'énergie produite est telle que l'équilibre entre l'énergie thermique et gravitationnelle est rompue en faveur de la première : l'étoile gonfle jusqu'à atteindre parfois 200 Ro et refroidie en donnant ainsi une couleur rouge à l'etoile-monstre : c'est une géante rouge.

Une fois l'énergie évacuée, l'astre se dégonfle tout en transformant l'hélium central en carbone et oxygène jusqu'à ce qu'il devienne inerte. La combustion de He en coquille reprend et engendre un nouveau gonflement qui est cette fois-ci accompagné de pertes de masse. Une première série de vents allège alors l'étoile (phase AGB). Par la suite l'excès thermique est libéré sous forme "d'oscillations de relaxation" : l'étoile pulse.

Enfin, survient un emballemnt explosif dans la coquille d'hélium entourant le noyau, qui se transforme alors à son tour en carbone et oxygène. L'énergie ainsi développée emporte les couches externes en s'évacuant sous forme d'un vent très épais créant la proto-nébuleuse planétaire. Voir à ce sujet la page des proto nébuleuses planétares.

L'étoile, alors dépouillée de 1/5 de sa masse se réchauffe grâce à la reprise de la combustion de He en coquille. Un dernier vent, très ténu et rapide (3 000 km/s) creuse le vaste halo laissé par les vents précédents : la nébuleuse planétaire est née.

Au coeur des NP :

Après ce dernier vent, la combustion en couches reprend dans le noyau durant plusieurs dixaines de milliers d'années. L'étoile de type O ou WR(C,N) est très chaude. Au bout d'ne certain temps, plus rien ne peut être repoussé par l'évacuation de l'énergie : l'équilibre entre la pression thermique et la force gravitationnelle est alors rompue et provoque la contraction du noyau qui est appelé naine blanche.

À ce stade de son évolution, les électrons sont totalement libres et possèdent une importante vitesse. Or, le respect du principe d'exclusion de Pauli empêche à deux électrons de pouvoir occuper le même état et cela induit alors une "pression" due à cette loi d'occupation de l'espace par les électrons. C'est cette pression, dite pression de dégénérescence qui stoppe l'inexorable effondrement. Le coeur stellaire est alors au constitué d'un noyau "rigide" composé de carbone, parfois de néon et d'une atmosphère d'hélium.

Gaz basse pression Gaz haute pression

La naine blanche à l'origine très chaude, donc de type spectral O voir WR+Of, émet encore des photons, dans l'UV, grâce à la combustion de l'hélium restant chauffant l'étoile, rendant ainsi visible la nébuleuse planétaire.

Après les NP :

L'étoile centrale illumine le gaz mais ce dernier se dilue peu à peu dans le milieu interstellaire, enrichissant ainsi l'Univers des éléments que l'étoile a généré durant sa vie.

Compte tenu de l'expansion de l'enveloppe gazeuse, la NP sera visible environ 30 000 ans. Les plus vieilles NP apparaissent ténues et pâle comme le montrent ces photos :

Abell 21 Abell 39 Abell 36

Analyse spectrale des NP :

Le spectre d'une NP permet d'obtenir moultes informations sur sa composition chimique, sur la distribution des espèces, sur la température et la densité du gaz, les caractéristiques de la naine blanche (température, luminosité...) et bien d'autres propriétés encore...

Voici ce à quoi ressemble un spectre de NP respectivement sans et avec fente :

Spectre sans fente de M57 Spectre avec fente de NGC 6543

Vous pouvez aussi télécharger cette conférence* traitant de la spectroscopie des NP : npspectro.pdf .

Quelques sites interessants :

- Glossaire de l'evolution stellaire.

- Programmes et données sur la modélisation de l'évolution stellaire.

- Padova database of stellar evolutionary tracks and isochrones.

- Les dernières images du télescope Hubbe.

- Bases de données des NP :

- Le tout nouveau catalogue MASH et service de l'Observatoire de Strasbourg.

- Catalogue SECGPN 2001 accéssible à l'Observatoire de Calgarie.

Quelques publications sur l'évolution stellaire :

***** Ces textes sont soumis au copyright de l'auteur *****

- Description des différentes étapes de la vie des étoiles : confnp3.ps.gz*.

- Exposé astrophysique (HR, composition chimique) sur le devenir des étoiles : evolstar.pdf* et sa version HTML actualisée evolstar.html* (evolstar_html.tgz).

- Diaporama sur l'évolution stellaire : evolstar2.pdf.

Le CDROM des NP :

À ce sujet, j'ai conçu un CDROM rassemblant une grande quantité d'informations astrophysiques sur les NP, ainsi que des catalogues, observations, bibliothèques d'images etc. que vous pouvez commander en me contactant :

E-mail :

Ci-contre la page de pilotage du CDpour se faire une idée de son contenu.